Antara Pengadilan Opini dan Keadilan Hukum: Catatan atas Kasus Timothy Anugerah

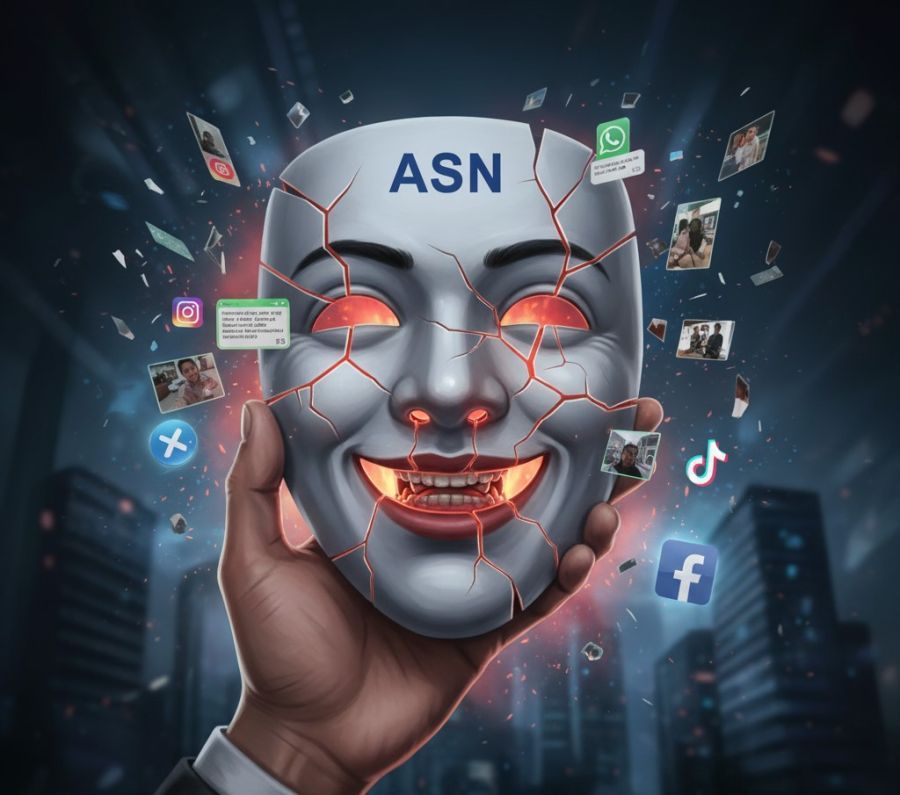

PENGADILAN opini itu kejam tapi tidak mewakili kebenaran moral dan hukum. Aparat penegak hukum juga tidak dibenarkan mempercayai begitu saja pengadilan opini publik. Catatan ini adalah refleksi pribadi sebagai praktisi hukum yang prihatin terhadap fenomena trial by social media.

Pengadilan opini itu ibarat informasi yang berserak, menggumpal dan menggelinding, namun sangat berbahaya jika dijadikan parameter utama. Tugas kita terlebih aparat hukum untuk menaruhnya sebagai bahan informasi dan social control di negara demokrasi.

Jika ada sebuah peristiwa yang viral di publik dan disinyalir ada potensi perbuatan pidana, maka prinsip due process dengan menjunjung tinggi azas setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (presumption of innocense) dan azas legalitas yang harusnya jadi kompas.

Kasus Timothy: Antara Empati dan Fakta Hukum

Indonesia ini negara hukum yang memegang teguh azas legalitas, dimana seseorang hanya bisa dihukum, jika ada aturan yang mengatur. Saya menuliskan catatan ini ditengah keprihatinan yang mendalam atas viralnya kematian seorang mahasiswa Universitas Udayana, mendiang Timothy Anugerah.

Apakah benar perundungan yang menjadi sebab kematian? Siapa yang merundung? Apakah ada saksi fakta sebelum dan saat peristiwa kematian di TKP?

Apakah ada korelasi langsung antara perundungan sebagai sebab dengan tindakan sehingga mengakibatkan kematian almarhum? Dimana jika merujuk pemberitaan dan hasil investigasi polisi, mendiang Timothy meninggal akibat bunuh diri.

Apakah ada hubungan langsung antara kematian Timothy Anugerah dengan enam mahasiswa yang viral? Mereka yang saat ini tengah menjadi sorotan publik terutama di sosial media. Sosok mereka di opinikan begitu buruk yang telah menggumpal menjadi pengadilan opini.

Untuk pertanyaan pertama, telah dijawab aparat penegak hukum, dimana sebab kematian Timothy akibat tindakan bunuh diri. Di titik ini jika memang perlu diperdalam untuk menjadi bahan introspeksi, tentu sangat complicated.

Hal yang mesti diinvestigasi adalah jejak rekam kehidupan korban, ini bisa dilakukan polisi, bisa juga lembaga yang memiliki kapasitas kredibel untuk urusan seperti ini. Bagaimana pola interaksi dan komunikasi dalam keluarga? Apakah ada kemungkinan punya problem mental-health?

Penggalian ini untuk lebih menemukan akar masalah. Ini bisa disebut penyebab tidak langsung. Tapi jika aparat hukum terjebak arus opini publik, bisa kehilangan arah objektivitas.

Saat kematian usia almarhum 22 tahun, apakah semua orang yang pernah berinteraksi bahkan mungkin pernah mengolok olok almarhum semasa hidup termasuk keluarganya akan dijadikan tersangka?

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan kedua, tinggal diperiksa saja, apakah para mahasiswa yang dimaksud ada di TKP sebelum dan sesaat setelah kejadian? Apakah ada yang melakukan perundungan melalui chatting, telpon sesaat sebelum peristiwa bunuh diri?

Jika tidak ada, lantas masalah mereka apa? Apalagi jika enam mahasiswa ini tidak mengenal almarhum atau mungkin pernah interaksi tapi tidak intens. Posisi mereka jelas sama dengan umumnya mereka yang pernah ber interaksi dengan korban semasa hidup. Mengapa enam mahasiswa ini jadi common enemy?

UU ITE dan Batas Etika Digital

Setelah kita menelaah duduk perkara faktual dan posisi hukum enam mahasiswa tersebut, persoalan berikutnya adalah batas antara kesalahan etika dan pelanggaran hukum.

Rupanya ada percakapan WA Grup merespon kematian korban yang tidak etis. Ini akar energinya. Meskipun mereka secara terbuka telah meminta maaf dan diganjar hukuman etika. Tapi pengadilan opini terus saja berlanjut. Jika demikian, apakah ada potensi delik pidana untuk mereka?

Sejauh yang saya cermati, ya tidak ada. Mereka bersalah dalam soal etika moral, tapi bukan subjek primer yang mengakibatkan peristiwa kematian Timothy Anugerah. Saya justru menjadi sangat miris dan prihatin melihat enam mahasiswa yang masih belia ini justru menjadi sasaran perundungan publik.

Ada sebuah gejala yang anonim dan paradox, mereka yang ber empaty karna aksi perundungan, justru menjadi pelaku perundungan di waktu yang sama.

Pertanyaan penting disini, siapa orang pertama yang meng skrinshoot, menambah caption, lalu meneruskan percakapan internal WA Grup ke ranah publik? Siapa saja yang tanpa kompas nalar memposting wajah para mahasiswa dengan cara menambah atau mengubah foto.

Jika merujuk azas legalitas yang berlaku di Indonesia, maka yang berpotensi menjadi tersangka adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan yang membuat dapat di aksesnya informasi bernuansa penghinaan atau mungkin penghasutan.

Hukum itu sangat dinamis dan jika merujuk SKB Menkominfo–Kejagung–Kapolri No. 229/154/KB/2/VI/2021, maka jelas disana fokus pemidanaan dalam konteks antara lain Pasal 27 ayat (3) UU ITE, bukan dititikberatkan pada perasaan korban, tetapi pada perbuatan pelaku.

Perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.

Diterangkan dengan sangat jelas, bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan.

Sehingga menceritakan perbuatan seseorang kepada orang lain atau kepada grup yang bersifat terbatas melalui media chat bukan merupakan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena muatan tersebut hanya disampaikan dalam percakapan/chat terbatas, dan bukan untuk diketahui umum.

Disini jika kemudian rekaman layar chat tersebut disebarkan secara publik di internet, sehingga identitas orang yang diceritakan beserta muatan penghinaan tersebut dapat diakses dan diketahui oleh semua orang, maka orang yang menyebarkan rekaman layar tersebut berpotensi dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. 45 ayat (3) UU 19/2016.

Dititik ini, saya tidak sedang membela perbuatan enam mahasiswa yang melanggar etika norma. Mereka telah dengan berbesar hati meminta maaf. Di sini, jika Anda tidak bisa memaafkan, maka menolehlah ke dalam rumah, melihat anak, keluarga, ponaan bahkan diri anda sendiri.

Kita selalu mungkin melakukan perbuatan bernuansa serupa baik dalam obrolan lepas atau melalui media sosial termasuk WhatsApp grup. Jika belum, mudah mudahan tidak. Jika pernah, ya bercerminlah!

Saya tidak membela buta para mahasiswa, tetapi mencoba mendudukan masalah itu pada porsinya. Perbuatan perundungan sangat tidak dibenarkan, tapi memaksa nalar publik untuk memenjarakan enam mahasiswa ini justru sikap yang jauh dari wisdom.

Siklus Karma dan Pembelajaran Sosial

Di balik dimensi hukum dan etika digital, ada pelajaran batin yang lebih dalam: tentang karma dan kesadaran manusia. Hidup ini siklus yang tidak berjalan paralel, tapi pola yang berulang seperti spiral. Dalam konteks lain disebut jalan karma.

Saya justru melihat, apa yang dialami enam mahasiswa ini boleh jadi jalan karma untuk membersihkan diri dengan cara yang luar biasa mengguncang dan akan tampil menjadi sosok manusia baru yang bersinar dari dalam.

Lalu untuk mereka yang terus menghujat para mahasiswa ini disebut apa? Kembali lagi ke siklus spiral kehidupan.

Pesan moralnya, setiap peristiwa ada pelajaran dan hidup ini penuh godaan dualitas. Energi kemarahan yang bergetar kuat untuk mereka yang ikhlas menerima adalah obat. Tapi ingatlah akan tiba waktunya energi kemarahan itu berbalik menyerang dirimu sendiri. Ini disebut siklus karma.

Oleh: Valerian Libert Wangge (Lawyer, Legal Consultant & Transformative Coach - VFORTUNXC)