Ketika Rakyat Badung Memilih Puputan

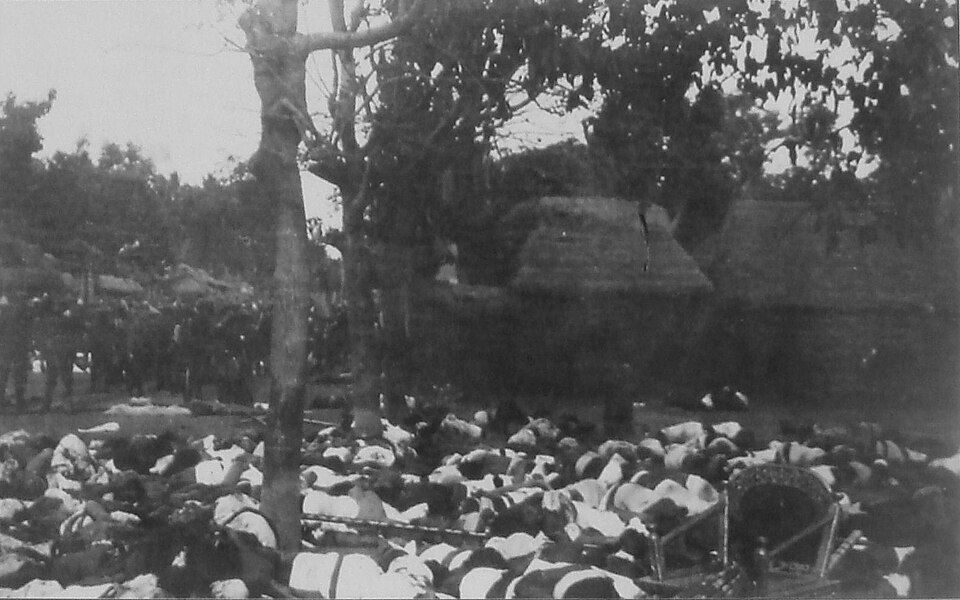

PAGI 20 September 1906, Denpasar menyimpan pemandangan tak biasa. Dari dalam Puri Denpasar, bukan hanya raja dan keluarganya yang keluar menuju medan, melainkan juga rakyat kecil. Petani, pedagang, hingga pelayan puri ikut dalam barisan. Mereka membawa keris seadanya, beberapa hanya dengan bambu runcing, bahkan ada yang datang tanpa senjata. Tidak ada paksaan. Mereka tahu bahaya menanti, tetapi tetap memilih berjalan menuju maut.

Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Puputan Badung. Istilah puputan dalam bahasa Bali berarti “habis-habisan”, yakni pilihan bertarung sampai titik terakhir. Catatan Belanda menggambarkan bagaimana rakyat berbondong-bondong ikut barisan. “Mereka melangkah dengan pakaian upacara, seolah hendak menghadiri perayaan, padahal yang menanti adalah hujan peluru,” tulis laporan kolonial yang dikutip oleh sejarawan Helen Creese dalam Seabad Puputan Badung: Perspektif Belanda dan Bali.

Angka korban jiwa hingga kini diperdebatkan. Catatan resmi Belanda menyebut 400 orang tewas. Namun penelitian Creese memperlihatkan korban sebenarnya lebih dari 1.100 jiwa, sebagian besar adalah rakyat biasa. Artinya, puputan bukan hanya kisah bangsawan, melainkan juga kisah rakyat yang rela menyerahkan hidup demi martabat puri dan tanah mereka.

Mengapa rakyat ikut serta? Sejarawan Bali I Nyoman Darma Putra menjelaskan bahwa rakyat Badung melihat kehormatan raja sebagai bagian dari kehormatan mereka sendiri. “Kehidupan masyarakat Bali pada masa itu diikat oleh loyalitas kultural dan spiritual terhadap puri. Jika raja memilih puputan, maka rakyat pun merasa wajib berjalan bersama,” tulisnya.

Kajian Ideology Behind the War of Puputan Badung menambahkan, keputusan kolektif itu dipengaruhi nilai satya atau kesetiaan, serta konsep wirang, rasa malu bila hidup tanpa kehormatan. Prinsip mati tan tumut pejah atau lebih baik mati daripada hidup tanpa harga diri menjadi pegangan. Bagi rakyat, menyerahkan nyawa bersama raja bukanlah bentuk putus asa, melainkan pilihan sadar untuk menjaga kehormatan bersama.

Kisah rakyat yang memilih puputan juga terekam dalam ingatan turun-temurun. Di beberapa desa di Badung, orang tua masih menceritakan bahwa leluhur mereka ikut dalam barisan itu. Ada yang meninggalkan sawah, ada yang meninggalkan keluarga, namun semua berangkat dengan pakaian adat. Ingatan kolektif ini hidup dalam cerita rakyat, tabuh-tabuhan, dan pementasan drama gong.

Kini, lebih dari seabad kemudian, Denpasar modern berdiri di atas tanah itu. Jalan raya, gedung pemerintahan, dan pasar kota menutupi jejak darah masa lalu. Namun Lapangan Puputan Badung menjadi ruang pengingat. Monumen yang menampilkan raja, permaisuri, dan putra mahkota juga merepresentasikan rakyat yang ikut berkorban. Sebab tanpa rakyat, puputan tidak akan menjadi peristiwa besar yang mengguncang catatan kolonial.

Setiap kali masyarakat berkumpul di lapangan itu, baik untuk berolahraga, berkegiatan seni, atau mengikuti peringatan tahunan, kisah rakyat Badung yang memilih puputan ikut hadir. Dari mereka, kita belajar bahwa keberanian bukan hanya milik pemimpin, melainkan juga milik rakyat kecil. Pilihan kolektif itulah yang membuat puputan dikenang sebagai simbol nyali dan martabat bersama.

Semangat itu tetap relevan. Jika dahulu rakyat memilih puputan demi kehormatan puri, kini rakyat Bali bisa memilih “puputan” baru dalam bentuk menjaga lingkungan, melestarikan budaya, dan mempertahankan identitas di tengah arus globalisasi. Keberanian tidak lagi diukur dari keris atau bambu runcing, tetapi dari komitmen menjaga nilai bersama agar tidak hilang.

Puputan Badung pada akhirnya bukan hanya cerita tentang raja yang berani, melainkan juga tentang rakyat yang memilih berdiri tegak di sisi pemimpinnya. Mereka tidak meninggalkan medan, tidak bersembunyi, tidak berpaling. Mereka memilih puputan, dan dari pilihan itu lahirlah kisah abadi tentang rakyat yang menjadikan martabat lebih penting daripada hidup.

(Tim Redaksi)