Buzzer: Profesi Baru atau Dosa Baru Demokrasi?

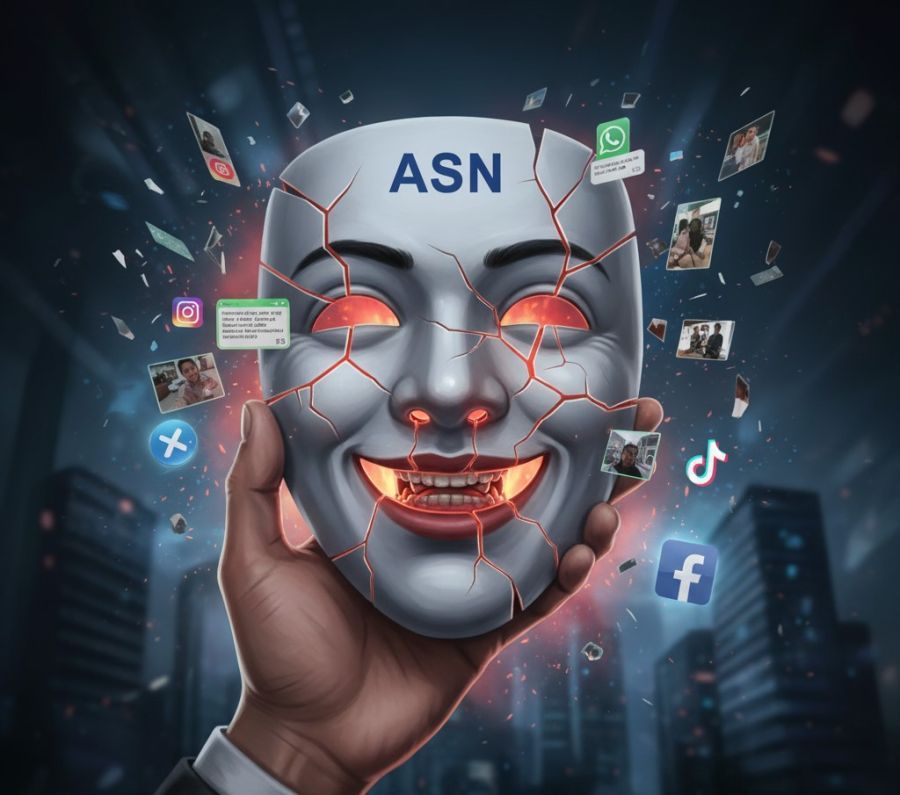

ERA digital melahirkan profesi baru bernama buzzer. Mereka bekerja dengan kontrak, dibayar untuk menciptakan narasi, menyebarkan isu, bahkan menyerang lawan politik. Tidak jarang, yang beredar bukan fakta, melainkan fitnah atau manipulasi. Publikasi bisa dibuat seolah organik, padahal diatur sedemikian rupa oleh jaringan akun. Fenomena ini sudah menjadi bagian dari industri komunikasi politik yang terstruktur.

Pertanyaannya, apakah buzzer sah disebut sebagai profesi? Atau justru merupakan dosa baru yang merusak fondasi demokrasi?

Industri yang Terorganisasi

Buzzer tidak lagi sekadar akun anonim yang berisik. Penelitian Christiany Juditha dari Kementerian Kominfo membuktikan bahwa buzzer berperan aktif dalam Pilkada maupun Pemilu. Fungsi mereka ganda: memperkenalkan calon lewat kampanye positif sekaligus melancarkan kampanye negatif terhadap lawan politik. Penelitian itu juga menyebutkan bahwa buzzer dianggap profesi menjanjikan karena penghasilan bisa cukup tinggi. Tidak mengherankan jika banyak anak muda tergoda untuk ikut bergabung dalam jaringan ini.

Fenomena serupa terlihat menjelang Pemilu 2024. Temuan lapangan memperlihatkan pola kerja hierarkis: ada yang membuat isu, ada yang menyebarkan, ada yang merespons. Semua bekerja dalam orkestrasi yang tertata. Jaringan ini tidak bergerak sporadis, melainkan terorganisasi dengan baik.

Jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai lebih dari 215 juta orang pada 2022 menjadikan ruang digital ladang subur. Besarnya pasar membuat buzzer dipandang sebagai “pekerjaan masa depan” bagi sebagian kalangan. Padahal, orientasi mereka bukan pada penyebaran informasi publik yang sehat, melainkan pada transaksi kepentingan politik.

Dampak pada Demokrasi

Profesionalisasi buzzer membawa dampak serius. Pertama, buzzer menciptakan distorsi fakta. Narasi manipulatif disebarkan sehingga publik kesulitan membedakan kebenaran dari kebohongan. Kedua, buzzer memperkuat polarisasi masyarakat. Alih-alih mendorong debat sehat, mereka menajamkan perbedaan dan memperbesar jurang kebencian. Ketiga, buzzer mengikis kepercayaan publik terhadap media arus utama.

Christiany Juditha menegaskan bahwa konten negatif buzzer, seperti fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian, lebih mudah menyebar dan menarik perhatian publik. Inilah yang memperburuk kualitas demokrasi.

Pakar politik dari Universitas Airlangga, Ali Sahab, melihat bahwa pelarangan buzzer secara total tidak realistis. Menurutnya, yang lebih penting adalah pencerdasan pemilih agar tidak mudah dipengaruhi. Ia juga membedakan antara buzzer organik dan anorganik. Buzzer organik muncul dari partai atau pengikut asli, sementara buzzer anorganik berasal dari akun palsu atau bot. Bagi Ali, justru buzzer anorganik yang paling berbahaya karena menebarkan suara buatan, bukan aspirasi nyata.

Dari sisi komunikasi, Devie Rahmawati dari Universitas Indonesia mengingatkan bahwa media sosial membawa dua sisi: peluang dan tantangan. Informasi bisa cepat tersebar, tetapi masyarakat sering belum siap menghadapi banjir narasi manipulatif. Literasi digital masih rendah, sehingga publik mudah terbawa arus. Menurut Devie, tantangan terbesar adalah membangun daya kritis masyarakat dalam menilai informasi di ruang digital.

Wisnu Martha Adiputra, pakar komunikasi Universitas Gadjah Mada, menegaskan bahwa buzzer tidak bisa dihentikan sepenuhnya. Selama media sosial masih menjadi arena politik, buzzer akan selalu hadir. Solusi yang lebih penting adalah memperkuat literasi digital. Menurut Wisnu, masyarakat harus mampu membedakan pendapat, hoaks, ujaran kebencian, maupun serangan politik. Tanpa daya kritis itu, demokrasi akan terus dibajak oleh kekuatan modal yang membayar buzzer.

Jalan Keluar

Fenomena buzzer tidak mungkin dihapus sepenuhnya. Namun, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh. Pertama, regulasi yang jelas terkait kampanye digital. Negara harus mengatur transparansi: siapa yang membayar, siapa yang menyebarkan, dan siapa yang memproduksi konten. Tanpa keterbukaan, publik akan terus menjadi korban manipulasi.

Kedua, literasi digital harus ditingkatkan secara masif. Pendidikan sejak dini sangat penting agar generasi muda tidak mudah terjebak dalam narasi buzzer. Program literasi digital perlu menyentuh sekolah, komunitas, hingga ruang publik.

Ketiga, platform media sosial wajib mengambil tanggung jawab lebih besar. Selama ini mereka cenderung bersembunyi di balik alasan kebebasan berekspresi. Padahal, algoritma justru memberi keuntungan bagi buzzer. Platform harus transparan dalam iklan politik, menindak akun palsu, dan tegas terhadap konten manipulatif.

Keempat, masyarakat sipil dan media harus terus menguatkan diri. Media tidak boleh menyerah pada banjir buzzer. Justru di tengah keruhnya ruang digital, media harus tampil jernih, kredibel, dan konsisten. Jika media lengah, publik akan sepenuhnya terseret dalam opini buatan.

Demokrasi membutuhkan ruang publik yang sehat, bukan pasar gaduh yang penuh kebohongan. Profesi buzzer mungkin baru, tetapi dosa yang ditinggalkan bisa panjang. Jika dibiarkan, generasi muda akan terbiasa mencari nafkah dari manipulasi, bukan dari karya yang sehat. Demokrasi tidak boleh dikerdilkan menjadi sekadar permainan narasi yang bisa dibeli. (*)

Menot Sukadana (Jurnalis & Pegiat Media di Bali)