Merancang Rumah dari Kata

Sebuah Jeda di Gerbang Kepala Lima

KADANG saya berpikir, hidup ini seperti kopi Bali yang diseduh pelan di pagi yang sunyi—tidak selalu hangat di awal, tapi meninggalkan rasa yang lama. Tidak selalu jelas tujuannya di awal, tapi pelan-pelan memberi arah.

Saya tak pernah merasa punya rencana besar. Hanya keyakinan kecil yang terus saya jaga, sejak dulu: bahwa kata-kata punya kekuatan. Dan bahwa suara yang jernih—meski pelan—tetap pantas diperjuangkan.

Perjalanan saya dimulai dari lorong Fakultas Hukum Udayana, dari ruang-ruang diskusi yang kadang lebih ramai dari kelas resmi. Tahun 1998, saya berdiri bersama ribuan mahasiswa lain, bukan sebagai penonton sejarah, tapi bagian dari denyutnya. Sebagai Ketua BPM FH Unud dan Wakil Presiden BEM UNUD, saya belajar bahwa bersuara bukan hanya hak, tapi panggilan moral.

Sejak masa kuliah, saya mulai sering diminta menjadi narasumber. Awalnya di forum kampus dan organisasi, lalu perlahan menjalar ke komunitas, media, dan lembaga. Topik yang saya bagikan tak selalu besar—kadang soal anak muda, kadang soal nilai, kadang hanya soal bagaimana menjaga nyala. Tapi saya belajar satu hal: setiap kesempatan berbicara adalah juga kesempatan untuk belajar mendengar.

Dunia media saya masuki dengan langkah sederhana. Menulis berita demi berita, dari tabloid mingguan hingga koran harian lokal di Bali. Selama lebih dari dua dekade, saya pernah menjalani peran sebagai redaktur politik, koordinator liputan, dan redaktur pelaksana. Di ruang-ruang redaksi itu, saya hidup di antara deadline dan desakan akurasi. Tapi di tengah semua itu, saya justru belajar menyimak: bukan hanya fakta, tapi juga rasa.

Kini, di usia 48, saya sedang membangun sesuatu yang sejak dulu mungkin tampak samar di mata orang lain. Sebuah ekosistem kecil yang saya beri nama Podium Ecosystem. Di dalamnya ada PodiumNews.com yang menjaga kejernihan berita lokal. Ada UrbanBali.com, ruang untuk gaya hidup modern yang tetap berakar pada nilai. Ada Podium Kreatif, tempat kami membantu media dan lembaga lain menemukan bentuk dan suaranya di ruang digital. Dan sebentar lagi hadir Kedai Kopi Redaksi—bukan hanya untuk ngopi, tapi untuk jeda, untuk mendengar, untuk menyusun ulang makna.

Apa yang saya kerjakan ini bukan sekadar usaha. Ia adalah visi dan misi yang saya jalani secara sunyi dan pelan selama lebih dari sepuluh tahun. Tak selalu mulus. Tak selalu dipahami. Tak jarang saya mendapat pertanyaan dari teman sendiri:

"Apa sebenarnya yang kamu kerjakan?"

"Apa itu benar-benar menguntungkan?"

Saya tidak selalu bisa menjawab dengan angka. Tapi saya tahu, saya sedang membangun akar. Dan saya memang sedikit keras kepala. Kalau sudah punya keyakinan, saya jalan. Meski pelan. Meski sendirian. Karena saya percaya: akar yang kuat tak tumbuh dalam semalam.

Saya tidak sedang membangun menara. Saya sedang membuat tempat tinggal. Bukan untuk pamer, tapi untuk pulang. Tempat orang bisa menulis, menyeruput kopi, berbagi cerita, atau sekadar duduk diam. Tempat kata-kata bisa bernapas, dan suara bisa didengar—tanpa harus berteriak.

Dan dari perjalanan inilah, saya sedang merangkai satu buku kecil berjudul Jeda: Catatan Renungan Seorang Jurnalis tentang Kopi, Hidup, dan Makna. Bukan memoar. Bukan biografi. Tapi catatan reflektif dari seorang jurnalis biasa yang sedang mencoba menepi—bukan untuk berhenti, melainkan untuk mengerti.

Di gerbang kepala lima ini, saya tidak merasa tua. Justru merasa seperti sedang memulai lagi. Dengan langkah yang lebih sadar, dengan napas yang lebih panjang, dan dengan rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. Karena pada akhirnya, hidup yang baik bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa dalam kita mengakar.

Dan saya ingin terus menjaga akar itu. Pelan. Tapi pasti. Seperti kopi Bali yang tak mencari sensasi, tapi tetap dicari karena rasa yang tinggal lama. (*)

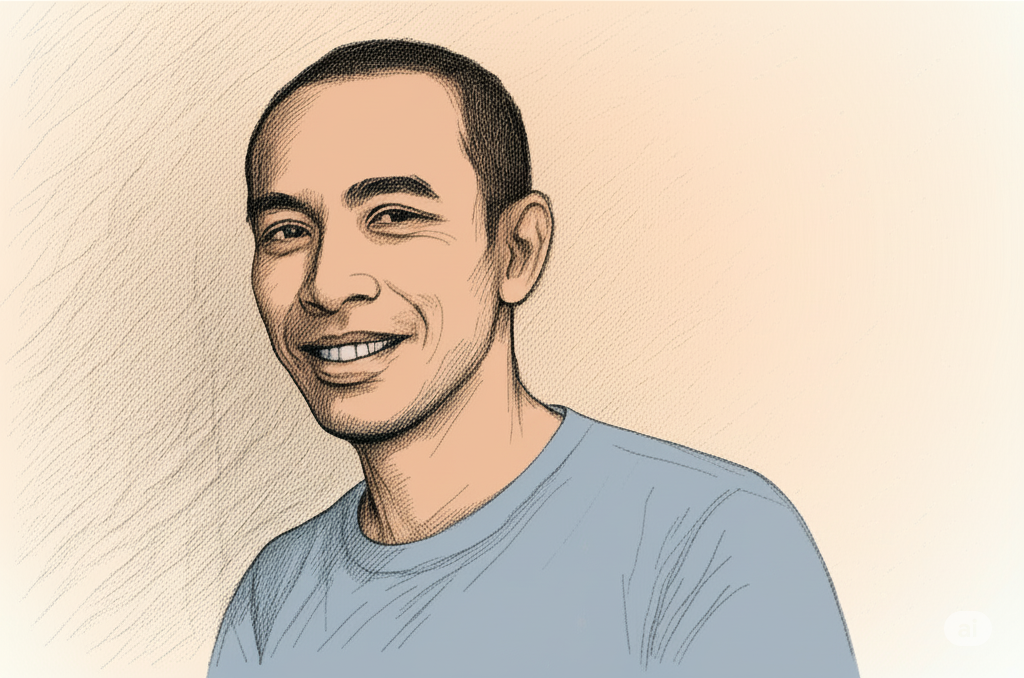

Menot Sukadana

Pernah muda, masih ngopi, belum pensiun dari mikir.