Demi Tak Ditilang

JARAK pendek selalu kita jadikan alasan. Seolah keselamatan bisa diukur dari kilometer. Di ruang inilah, helm sering kehilangan maknanya. Ia dipakai bukan untuk melindungi kepala, melainkan demi tak ditilang.

Sore di Dalung hampir selalu serupa. Matahari turun perlahan, jalanan mengeras oleh kemacetan, motor-motor saling menyelip seperti ingin segera menutup hari. Di antara debu dan kepulan knalpot, ada pemandangan yang terlalu sering kita lihat sampai berhenti kita pertanyakan. Kepala-kepala terbuka melaju santai. Tanpa helm. Tanpa beban.

Alasannya sederhana dan terdengar masuk akal. Cuma dekat. Cuma sebentar. Cuma di lingkungan sendiri. Kalimat itu diucapkan ringan, tapi dampaknya panjang. Kita memperlakukannya seperti jimat. Seolah jarak pendek mampu menawar hukum alam. Seolah bahaya tahu batas dan memilih menunggu di jalan yang lebih jauh.

Dalung seperti ruang abu-abu dalam kesadaran kita. Bukan lagi jalan kampung yang sunyi, tapi juga belum sepenuhnya jalan kota yang tertib. Di wilayah antara inilah aturan sering dilonggarkan. Bahkan saat kemacetan mengunci persimpangan dan polisi berdiri mengatur arus, pembiaran kerap terjadi. Tidak ditegur. Tidak diperingatkan. Diam itu pelan-pelan kita maknai sebagai izin.

Dari situlah kebiasaan tumbuh. Helm berubah fungsi. Ia tidak lagi hadir sebagai pelindung kepala, melainkan penanda situasi. Dipakai saat ada razia. Dilepas saat jalanan macet. Digantung di spion ketika jarak dianggap terlalu dekat untuk direpotkan. Kita tidak benar-benar takut jatuh. Kita hanya takut dihentikan.

Tanpa sadar, kita menukar logika keselamatan dengan logika administrasi. Yang kita hitung bukan risiko benturan, tapi besar denda. Yang kita hindari bukan cedera kepala, tapi surat tilang yang bisa mengganggu belanja mingguan. Nyawa menjadi urusan belakangan, selama tidak ada peluit yang berbunyi.

Padahal aspal tidak pernah peduli pada niat. Ia tidak menanyakan apakah kita sedang ke pasar, menjemput anak, atau sekadar membeli kebutuhan kecil. Sekali kita jatuh, jarak tidak lagi punya arti. Jalan di depan rumah sama kerasnya dengan jalan protokol. Kepala tetap kepala. Rapuh, dan tidak bisa ditawar.

Kecelakaan sering datang justru di jalan yang paling kita hafal. Di rute yang kita lewati setiap hari. Saat kewaspadaan diturunkan karena merasa sudah biasa. Kelengahan kecil itulah pintu yang paling sering dibuka bagi tragedi.

Bali sering kita sebut tanah spiritual. Tempat kita belajar menghormati hidup lewat banyak cara. Tapi menghormati hidup juga berarti menjaga diri dalam keputusan paling sederhana. Cara kita memperlakukan tubuh yang dititipkan kepada kita. Cara kita memilih antara nyaman sesaat dan keselamatan yang lebih panjang.

Sebelum menarik gas sore ini, ambil jeda sejenak. Ambil helm itu. Pakai. Dengarkan bunyi klik saat talinya terkunci. Lakukan bukan karena polisi. Bukan karena takut ditilang. Tapi karena ada rumah yang menunggu. Ada orang-orang yang berharap kita pulang utuh.

Karena hidup seharusnya tidak dijalani demi tak ditilang.

Ia seharusnya dijaga demi tetap pulang. (*)

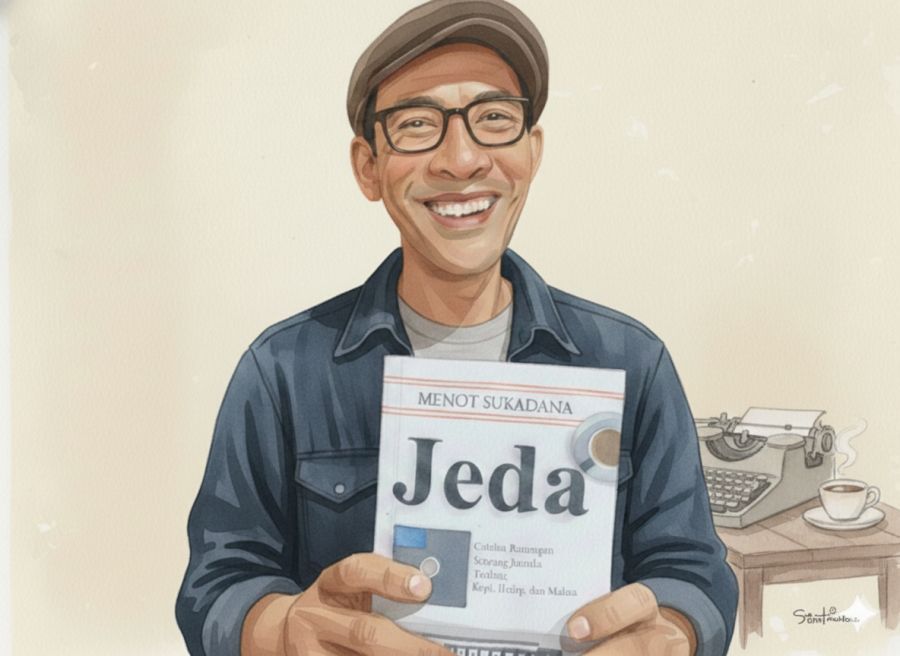

Menot Sukadana