Jenis Kelamin Media

JARANG-JARANG wartawan muda yang satu ini mau mendengarkan tanpa menyela. Sore itu, melalui sambungan telepon, ia membawa beban pikiran yang cukup berat tentang masa depan media daring yang tengah ia bangun. Ada keraguan dalam suaranya saat bertanya soal arah kebijakan redaksi, sebab ia sadar betul bahwa sebuah nama bukan sekadar label melainkan sebuah pernyataan identitas.

Percakapan kami sore itu akhirnya bermuara pada satu kesimpulan mendasar bahwa sebuah media harus berani jujur pada dirinya sendiri sebelum ia meminta kesetiaan dari pembacanya. Ia butuh lebih dari sekadar konten, ia butuh sebuah kompas. Saya pun menjawab kegelisahannya dengan satu istilah yang mungkin terdengar lugas: "Jenis Kelamin".

Bagi saya, sebelum bicara soal trafik atau monetisasi, sebuah media harus jujur pada identitasnya. Ia harus jelas "jenis kelaminnya", sebuah metafora untuk positioning atau niche. Tanpa kejelasan karakter, sebuah media hanyalah sekumpulan huruf yang berbaris tanpa nyawa. Jika identitas ini sudah tertancap kuat, maka urusan teknis seperti rubrikasi dan gaya bahasa hanyalah tinggal mengikuti detak jantung sang media.

Kita harus berani mengakui bahwa saat ini Bali sedang mengalami overload media daring. Jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk kategori pembaca berita, jumlah portal berita lokal kita sudah melampaui batas kewajaran. Ironisnya, di tengah ribuan portal itu, nyaris semuanya seragam. Mereka seperti mesin fotokopi yang mencetak ulang peristiwa tanpa memberikan perspektif baru.

Dulu, para pendahulu kita sangat paham soal filosofi "jenis kelamin" ini. Lihatlah bagaimana NusaBali (dulu bernama Harian Nusa Tenggara) memposisikan dirinya. Meski harian umum, ia punya aroma politik lokal yang sangat pekat, menjadikannya rujukan wajib bagi para aktor kekuasaan. Lalu ada Bali Post yang setia pada napas kearifan lokal dan budaya, atau Denpost yang dulu begitu berani menonjolkan sisi kriminal sebagai wajah realitas jalanan.

Di level nasional, kita melihat Kompas dengan jurnalisme interpretatif yang kuat pada data, Jawa Pos yang mengejar aktualitas secara lincah, hingga Tempo yang merawat jurnalisme sastrawi dengan ketajaman analisis layaknya majalah Time. Di dunia pertelevisian juga begitu. MetroTV menjadi televisi berita yang berbeda dengan RCTI dan Indosiar yang lebih menonjolkan sisi hiburan dan tontonan sinetron bagi audiensnya.

Bahkan, raksasa media ini tumbuh besar dengan cara melahirkan "anak-cucu" yang masing-masing punya jenis kelamin berbeda. Bali Post melahirkan Tokoh untuk perempuan dewasa terdidik dan Wiyata Mandala untuk dunia sekolah. Strategi segmentasi ini bukan sekadar bisnis, melainkan cara media tersebut berbicara secara personal kepada pembacanya. Kebetulan, nama media yang didirikan anak muda ini adalah usulan dari saya. Dari namanya saja, sudah tercium aroma politik yang kental, sebuah keberpihakan pada kepentingan publik. Namanya tidak "netral" atau mengambang seperti podiumnews yang saya kelola.

Namun, saya mengingatkannya satu hal: jika ingin bermain di kolam politik, hindarilah gaya "tebak skor bola". Jangan hanya sibuk memberitakan siapa menang dan siapa kalah. Hindari pula gaya "jual-beli pukulan" yang hanya berisi intrik dan perebutan kuasa yang melelahkan. Gaya itu sudah terlalu umum, sudah menjadi komoditas pasar yang jenuh. Jika ingin berbeda, ia harus menemukan gaya edukasi publik yang menjadi salah satu tugas pokok pers.

Sebagai bagian dari Gen Z, ia memiliki modal yang tidak dimiliki generasi saya: pemahaman intuitif terhadap generasinya sendiri. Kelompok pembaca ini sangat besar. Jika ia konsisten membangun loyalitas di sana, maka ketika generasinya mencapai usia 40-an dan menjadi pemimpin di berbagai bidang, medianya akan tetap tegak berdiri. Ia sedang membangun bisnis media untuk umur panjang, bukan sekadar untuk memburu viralitas sesaat.

Sore itu, ada yang berbeda. Wartawan muda yang biasanya suka menyela dan mengajak berdebat itu mendadak menjadi pendengar yang khusyuk. Ia membiarkan "ocehan" saya mengalir tanpa interupsi. Mungkin ia sadar, di tengah rimba digital yang carut-marut ini, menemukan "jenis kelamin" adalah cara tunggal agar media tidak sekadar lahir untuk kemudian mati ditelan sejarah. (*)

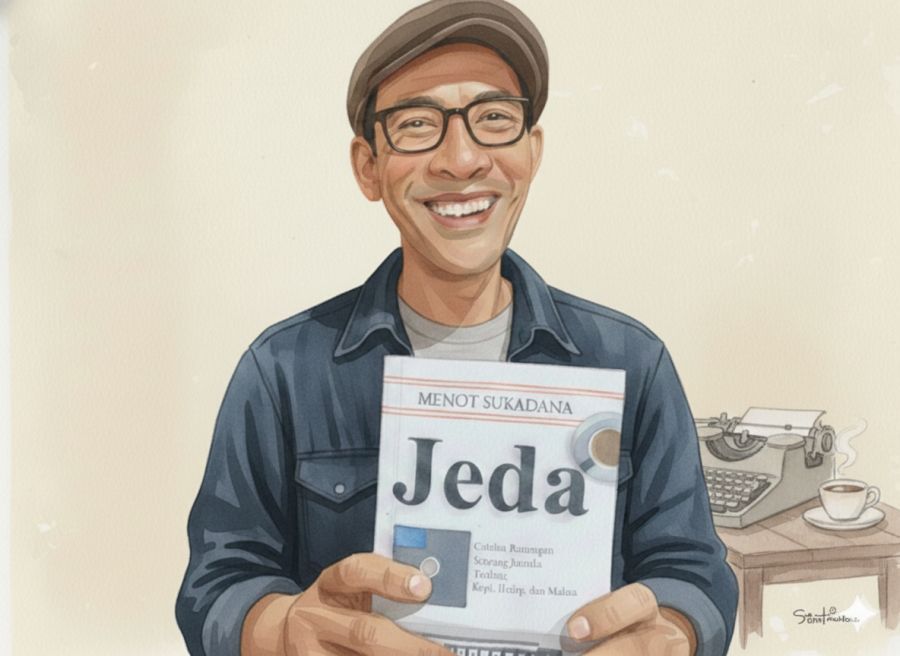

Menot Sukadana