Rasio Media, Nasib Bali

BELAKANGAN ini, obrolan saya dengan rekan-rekan pelaku media online di Bali tak lagi seputar teknik jurnalistik atau sekadar adu cepat mengejar berita. Di meja-meja diskusi yang kami singgahi, udara justru lebih banyak dipenuhi oleh kecemasan tentang keberlangsungan hidup perusahaan pers lokal. Ada perasaan bahwa kita sedang berlari kencang di atas es yang semakin menipis. Kita bicara tentang eksistensi, tentang taksu yang mulai luntur, dan tentang kenyataan pahit bahwa menjadi penjaga narasi di tanah sendiri ternyata sering kali menjadi pengabdian yang sunyi.

Keresahan ini bukan tanpa alasan. Jika kita mau jujur membedah isi piring industri media kita hari ini, persoalan rasio adalah gajah di pelupuk mata yang jarang kita bicarakan secara terbuka. Bali, dengan populasi sekitar 4,7 juta jiwa, kini dikepung oleh ratusan portal berita online. Secara matematis, rasio jumlah media dibanding jumlah penduduk di Pulau Dewata mungkin termasuk yang tertinggi di Indonesia. Namun, kita perlu bertanya: apakah ledakan kuantitas ini linier dengan kualitas demokrasi informasi?

Dalam diskusi-diskusi saya dengan sejumlah pengurus asosiasi, muncul sebuah kesimpulan pahit bahwa kita sedang mengalami inflasi suara. Ketika rasio media tidak lagi ideal, yang terjadi adalah kanibalisme. Media-media lokal tidak lagi bertarung dalam kualitas atau kedalaman konten, melainkan terjebak dalam perang klik demi memperebutkan remah-remah trafik. Suara lokal yang seharusnya menjadi taksu daerah justru sering kali tenggelam menjadi kebisingan yang tidak bermakna. Semua orang berteriak di ruang yang sama, membicarakan isu-isu viral yang serupa, hanya agar tetap terlihat ada.

Ketidakseimbangan rasio ini menciptakan ekosistem yang rapuh. Kita harus berani mengakui bahwa media bukan sekadar yayasan sosial. Hari ini, media adalah industri. Ia adalah perusahaan pers yang memikul tanggung jawab nyata atas gaji jurnalis, operasional kantor, hingga pajak kepada negara. Sebagai sebuah industri, media membutuhkan ekosistem pendukung agar tetap bisa berdiri tegak.

Di Bali, motor penggerak utama ekonomi kita adalah pariwisata. Dan di sinilah letak ironi terbesarnya. Selama puluhan tahun, pariwisata Bali bisa tumbuh menjadi raksasa dunia bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi karena narasi yang dibangun secara konsisten. Media-media lokallah yang selama ini menjahit potongan-potongan narasi tentang desa wisata, keunikan adat, hingga mitigasi bencana agar dunia tetap percaya bahwa Bali adalah rumah yang aman untuk dikunjungi.

Lebih dari sekadar penjaga citra, media lokal adalah garda terdepan yang paling vokal mendesak pembenahan infrastruktur pendukung pariwisata. Tanpa pemberitaan yang konsisten dan tajam dari media lokal, masalah kemacetan yang mengular, jalanan yang rusak di jalur-jalur utama wisata, hingga sengkarut pengelolaan sampah mungkin hanya akan berakhir sebagai keluhan di meja makan. Media lokallah yang memaksa para pengambil kebijakan untuk menoleh, bergerak, dan memperbaiki fasilitas publik demi kenyamanan wisatawan yang pada akhirnya menguntungkan industri pariwisata itu sendiri. Kita bekerja tanpa pamrih untuk memastikan "panggung" pariwisata Bali tetap layak dijual, meski kita sering kali dilupakan saat hasil dari penjualan tiket itu dibagikan.

Seharusnya, terjalin simbiosis mutualisme yang kuat antara industri pariwisata dan industri media lokal. Pariwisata memberikan bahan baku berita dan dukungan finansial, sementara media menjaga citra serta mendorong perbaikan kualitas destinasi. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Hari ini, hubungan itu tampak pincang. Industri pariwisata Bali sering kali berperilaku seperti tuan rumah yang melupakan penjaganya sendiri.

Ketika mereka memiliki anggaran promosi yang besar, mereka dengan ringan tangan mengalokasikannya ke media-media asing atau platform global dengan harga yang fantastis. Mereka membeli gengsi dari narasi luar, namun sering kali menutup mata pada media lokal yang setiap hari menyapu halaman rumah mereka. Padahal, saat Bali diterpa isu negatif seperti kelakuan buruk wisatawan asing hingga bencana alam, siapa yang pertama kali pasang badan? Siapa yang memberikan konteks agar berita tersebut tidak menghancurkan ekonomi lokal?

Celakanya, muncul pula fenomena baru: invasi media digital milik orang asing di Bali. Para pengelana digital (digital nomad) ini turut membangun kanal informasi berbahasa asing yang agresif demi merebut kue iklan dari hotel hingga pusat yoga. Mereka bicara tentang Bali dengan kemasan digital canggih, namun tanpa tanggung jawab moral. Saat krisis datang, mereka bisa dengan mudah pindah ke negara lain, meninggalkan kita untuk membenahi puing-puing citra yang mereka tinggalkan.

Bukan media asing yang akan cerewet menuntut perbaikan infrastruktur jalan di pelosok Bali. Media-media lokallah yang menjadi benteng narasi dan pengawal pembangunan. Ketergantungan media lokal pada anggaran pemerintah daerah adalah bukti betapa industri pariwisata belum mengambil peran signifikan. Media seolah dipaksa menjadi petugas pemadam kebakaran saat citra pariwisata terbakar, namun segera dilupakan saat pesta-pora kunjungan wisatawan kembali tiba.

Bali butuh media yang mandiri. Kita tidak butuh ribuan media yang hidup segan mati tak mau. Kita butuh rasio yang sehat; media yang berkualitas, dihargai secara profesional oleh industri, dan mampu menjadi cermin bagi keagungan budaya Bali sendiri. Membangun media digital di Bali adalah membangun benteng kebudayaan. Tanpa kemandirian ekonomi, kita hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri. Sudah saatnya industri pariwisata dan industri media duduk di meja yang sama, menyadari bahwa kita berada di perahu yang sama agar Bali tetap tegak berdiri. (*)

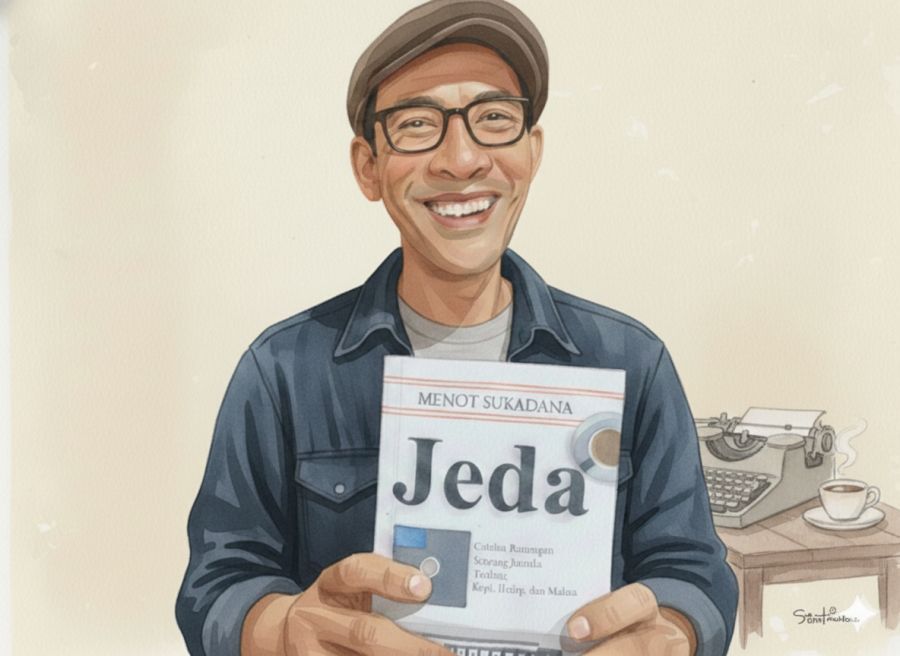

Menot Sukadana