Genangan dan Ingatan Kota

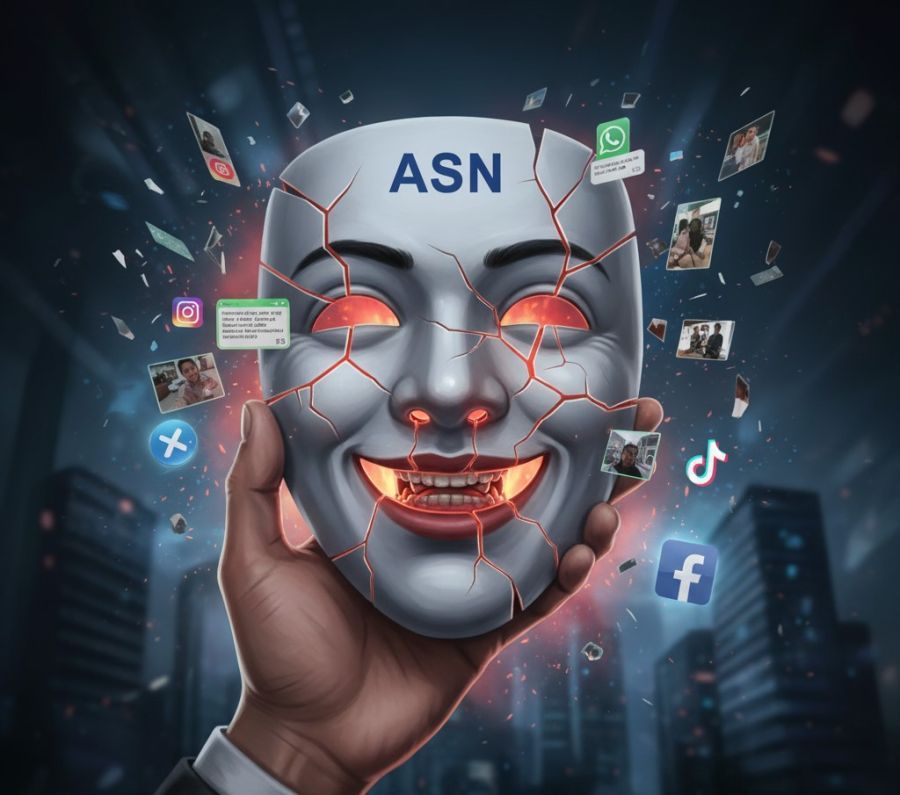

BANJIR selalu meninggalkan jejak. Tidak hanya berupa noda lembab pada dinding, jalan yang berlubang, atau tumpukan barang-barang yang rusak di depan rumah warga. Lebih dalam dari itu, banjir meninggalkan ingatan kolektif tentang rapuhnya kota, tentang betapa mudahnya sebuah peradaban modern yang dibangun dengan beton dan aspal runtuh hanya karena air yang mencari jalannya sendiri.

Ingatan itu menyelinap dari cerita-cerita warga yang kehilangan dagangan, anak-anak yang tidak bisa bersekolah, hingga ibu-ibu yang terpaksa berjaga semalaman memindahkan perabot ke lantai atas. Kita mendengar kisah itu berulang setiap musim hujan, dan seolah-olah banjir hanyalah nasib, bukan hasil dari cara kita memperlakukan kota.

Friedrich Engels, dalam The Condition of the Working Class in England (1845), menggambarkan kota sebagai ruang yang dibentuk oleh kepentingan yang saling bertubrukan. Kota, bagi Engels, adalah panggung tempat kepentingan ekonomi, politik, dan sosial bertemu sekaligus bertentangan. Dalam konteks kita hari ini, banjir memperlihatkan dengan telanjang: siapa yang punya kuasa membangun vila di tepi sungai, siapa yang menutup saluran air demi parkiran, dan siapa yang akhirnya menanggung akibat ketika hujan deras tiba.

Namun, banjir juga menghadirkan wajah lain dari kota: wajah solidaritas. Warga saling mengulurkan tangan, aparat turun tangan membersihkan sampah, dan komunitas mendistribusikan makanan darurat. Situasi ini sejalan dengan gagasan Émile Durkheim, bahwa krisis bisa memunculkan solidaritas sosial. Saat tatanan sehari-hari lumpuh, orang kembali kepada hal paling mendasar: membantu satu sama lain agar bisa bertahan.

Genangan itu, dengan segala getirnya, juga memaksa kita menatap ke dalam. Hannah Arendt pernah mengingatkan: “Krisis memaksa kita kembali pada pertanyaan-pertanyaan itu sendiri.” Pertanyaan itu kini ada di depan mata: untuk siapa sebenarnya kota ini dibangun? Apakah untuk warganya yang berjalan kaki setiap hari, untuk pedagang kecil yang menggantungkan hidup di pasar, atau untuk para pemilik modal yang menutup saluran air demi menambah luas bangunan?

Di Denpasar, kita menyaksikan Tukad Badung meluap hingga merendam Pasar Kumbasari, salah satu denyut ekonomi rakyat. Toko-toko tekstil, warung makan, pedagang kecil, semuanya tersapu air dalam hitungan jam. Para pemilik toko mengeluh bahwa sampah menjadi salah satu penyebab banjir. Keluhan itu sederhana, tetapi jujur. Sampah memang persoalan kita bersama, bukan hanya soal kedisiplinan warga, tetapi juga soal bagaimana pemerintah mengelola ruang publik dan sistem persampahan kota.

Ingatan kolektif ini bukan sekadar catatan kehilangan. Ia adalah catatan pengabaian. Setiap kali banjir datang, kita kembali menyadari bahwa sungai bukanlah saluran pembuangan tanpa batas. Kota bukanlah ruang kosong yang bisa diisi tanpa perhitungan daya tampungnya. Ingatan ini seharusnya mendorong perubahan, bukan sekadar menambah daftar panjang berita duka.

Heraclitus, filsuf Yunani kuno, menulis: “Tak seorang pun menjejak sungai yang sama dua kali, sebab itu bukan lagi sungai yang sama dan bukan lagi orang yang sama.” Sungai, kata Heraclitus, adalah simbol perubahan. Namun, apa yang terjadi pada kita justru sebaliknya: sungai berubah setiap saat, tetapi kita tidak. Sungai membawa pesan, tetapi kota menutup telinga.

Dalam banjir, kita melihat bayangan masa depan yang bisa menjadi semakin suram jika tidak ada perubahan. Target pembangunan, jargon kota pintar, atau slogan pariwisata tidak ada artinya ketika air menggenangi jalan utama, ketika pasar rakyat lumpuh, ketika anak-anak terjebak di rumah karena sekolah terendam. Krisis lingkungan, dalam arti ini, adalah ujian moral dan politik.

Di saat yang sama, kita juga menemukan alasan untuk tetap berharap. Paulo Freire, dalam Pedagogy of Hope, menulis: “Harapan bukanlah duduk menunggu; harapan adalah bergerak maju dan membangun.” Harapan dalam konteks banjir bukan berarti menanti hujan reda, melainkan berani menata ulang kota dengan cara yang lebih adil.

Genangan itu akan surut. Kota akan kembali sibuk, jalan akan kering, pasar akan beroperasi. Tetapi ingatan banjir seharusnya tidak ikut surut. Ia harus disimpan, diolah, dan dijadikan alasan untuk menuntut kota yang lebih manusiawi. Kota yang tidak hanya menampung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan sungai, tanah, dan udara.

Banjir, pada akhirnya, adalah cara alam berbicara. Pertanyaannya, apakah kita mendengar? Atau kita hanya menunggu hingga genangan berikutnya datang membawa pesan yang lebih keras?

Menot Sukadana